martes, 30 de junio de 2020

sábado, 20 de junio de 2020

viernes, 19 de junio de 2020

lunes, 15 de junio de 2020

Hábitos insostenibles #CuandoEstoAcabe

El virus evidenció cómo maltratamos a

la naturaleza y en conversación con Jenifer Colpas, directora ejecutiva de

Tierra Grata; Natalia Orduz, coordinadora de proyectos socioambientales en la

Fundación Heinrich Böll; y Fernando Jaramillo, docente y miembro de la Mesa

Ambiental de Jericó, nos preguntamos por esos hábitos insostenibles que tenemos

y si existe alguna manera de curar la salud de la tierra, que es la casa de

todos y todas.

Tensiones entre el progreso y proteger

el medio ambiente

Para empezar, Natalia Orduz nos

advierte que no debería existir una dicotomía entre desarrollo y protección del

medio ambiente. No debe ser visto el desarrollo como algo dinámico y la

conservación como algo estático. Es posible estar bien y vivir de una forma más

armónica con el planeta.

De igual forma, Jenifer Colpas

plantea que es necesario revisar el concepto de desarrollo, ese que a través de

proyectos de infraestructura o producción atentan contra la vida del planeta y

de las comunidades que habitan algunos territorios. Este es un modelo de

desarrollo que no conversa con la naturaleza ni con las personas que están

allí.

Por su parte, Fernando Jaramillo

plantea que la contradicción entre desarrollo y protección del medio ambiente es

una confrontación que surge por la imposición de modelos económicos

extractivistas que desconocen las tradiciones culturales de los territorios,

como es el caso de Jericó, y que hacen ver la minería como algo necesario para

el desarrollo tecnológico y el avance económico de los territorios. Este es el caballito

de batalla de las empresas mineras y el gobierno para defender la minería.

Pero al preguntarnos por la salud del

planeta surgen esos hábitos insostenibles que traemos desde hace mucho tiempo y

que no son solo los hábitos individuales, sino los hábitos planetarios e

históricos: la forma cómo asumimos movilidad y el desarrollo.

En ese sentido, para Natalia Orduz lo

más apremiante es la crisis climática y afirma que lo que se viene es peor, que

el planeta está llegando a un punto de no retorno de los ecosistemas y a un

nivel de destrucción difícil de predecir. A escala planetaria, el problema está

en el uso de la energía de combustibles fósiles y la posición de grandes

empresas responsables de ese consumo, así como los hábitos políticos de países

como Colombia, que está pensando en hacer fracking

en este momento. Estos son hábitos que necesitamos cuestionar porque también

son estas propuestas y posiciones las que usurpan espacios democráticos y de

debate alrededor de este tema.

Parte del problema radica en que no

se cuestionaron esas decisiones políticas en el inicio y hoy estamos en un

punto de no retorno, con hábitos insostenibles. Según Jenifer Colpas, podemos

ver cómo los ciudadanos cambian sus hábitos por unos más sostenibles, mientras

las decisiones de los gobiernos van en contravía. Así que, mirando hacia el

futuro, es necesario preguntarnos si va a cambiar algo #CuandoEstoAcabe en

relación, precisamente, con las decisiones de los gobiernos frente al medio

ambiente.

Para Fernando Jaramillo, vamos a

tener una población en desempleo y sin ingresos, más una actitud de control de

los gobiernos ante los reclamos de la población por la situación. En ese

panorama, es necesario el fortalecimiento de organizaciones sociales para poder

actuar en esa confrontación que se avecina. Se hace evidente la necesidad de

que las comunidades avancen en fomentar la autogestión y la autonomía de las comunidades,

la autosuficiencia alimentaria y la autogestión.

¿Qué podemos hacer para posibilitar

cambios?

Según Natalia Orduz, va a haber una

puja política fuerte. Las organizaciones sociales van a posibilitar cambios de

narrativas, símbolos y referentes sobre apuestas políticas y sociales. Esta

crisis nos pone a pensar en muchas cosas sobre la vulnerabilidad y la evidencia

de que somos muy frágiles; eso nos hace reflexionar también sobre soberanía

alimentaria y energética, y si podemos seguir debilitando entornos con la

creencia de que el mundo lo va a poder suplir todo.

Este momento demostró que la mirada

de desarrollo desprecia las labores de cuidado del suelo, de las semillas, de las

personas enfermos y ancianas; mientras que esa noción del cuidado puede

llevarnos a otras formas de relacionarnos social y económicamente. Según

Natalia, es necesario que logremos cambios de narrativa.

Jenifer Colpas se mostró más

optimista frente al tema. La cuarentena ha acentuado las problemáticas, la

gente se ha dado cuenta de la vulnerabilidad y eso ha generado una ola de

solidaridad y apoyo. En Tierra Grata esperan que esto no sea una cosa de

momento, sino que se mantenga y se puedan generar medidas y acciones de fondo,

más profundas. Jenifer considera que los ciudadanos debemos hacer valer el poder

que tenemos como consumidores y a través de las organizaciones, para pedirle a

los gobiernos que tomen decisiones acordes al momento.

De esta conversa nos queda la invitación

a construir comunidad y autonomía para enfrentar el decrecimiento, porque el

planeta no aguanta más basura, no aguantamos más inequidad. Es necesario unirse,

fortalecer las organizaciones sociales. También es necesario superar la dicotomía

falsa entre un desarrollo divertido y un cuidado aburrido, y pensar que el

desarrollo también ha traído muchos problemas al planeta y a las comunidades.

Necesitamos entender que lo que hacemos por la naturaleza no es un sacrificio, pues

le hace bien al planeta y, por supuesto, a quienes lo habitamos.

Es importante que los cambios individuales

se puedan convertir en acciones sostenibles, en cuidar de nosotros, del otro, del

otro lejano. Este es un llamado a la presión desde nuestros roles para que esas

acciones como individuos se puedan escalar y tomar desde gobiernos y empresas

privadas que tienen efectos sobre la salud del planeta.

Y otra invitación es a reflexionar

sobre los hábitos que tenemos y cómo podemos actuar individualmente y como

sociedad para cuidar el planeta. Es necesario cuestionar esos hábitos, hacernos

preguntas y buscar respuestas y caminos para tener un mejor relacionamiento con

esta casa que es la casa de todos y todas.

Cuando esto acabe.

viernes, 12 de junio de 2020

miércoles, 10 de junio de 2020

viernes, 5 de junio de 2020

domingo, 31 de mayo de 2020

La salud: un derecho torcido

En conversación con Cuando Esto

Acabe, Carolina Corcho, médica, psiquiatra y vicepresidenta de la

Federación Médica Colombiana, y el médico y columnista Víctor de

Currea-Lugo expusieron por qué padecemos en Colombia semejante

sistema de salud y cuáles son las posibles salidas para mejorarlo.

Ya no es raro oír decir que

la pandemia desnudó los grandes problemas del país, en especial las graves

deficiencias del sistema de salud. Esta situación tiene origen en la década de

los 90 cuando aparecieron las EPS como la solución al mal manejo de los

recursos que hacía el Estado.

Para Víctor de Currea-Lugo,

lo que parecía el remedio a la enfermedad de la corrupción terminó convirtiendo

a la salud en un mercado. “El negocio de las EPS no es brindar salud, es

acumular capital. Antes la relación era directa entre el paciente y el hospital ahora hay

un intermediario que se encarga de venderle, ofrecerle paquetes de salud a esos

pacientes y de reconocerle unos pagos a esos hospitales. El negocio está en

ofrecer el menor número posible de servicios de salud a los pacientes y

reconocer la menor cantidad de dinero a los hospitales. En eso radica el

negocio, por eso decimos que la salud se convirtió en una mercancía”.

Y a este negocio no le interesa prevenir sino que nos

enfermemos, porque ahí están las ganancias, en cobrar por los servicios. “La

prevención es mucho más barata, pero eso requiere un Estado que le apueste. El

modelo ideal de salud es cuando los hospitales estén dotados de todo pero

vacíos, eso implica entender la salud más allá del hospital, o sea tener las

necesidades básicas satisfechas. La salud no solo es fruto del servicio sino de

las condiciones de vida, y en Colombia las condiciones de vida no favorecen a

la salud física ni a la salud mental”, indicó Currea-Lugo.

Del dicho al derecho, hay mucho

trecho

“Lo primero que hay que explicar es que Colombia tiene

uno de los constitucionalismos más avanzados de occidente. Esto significa que

en este momento el derecho a la salud es exigible al Estado por cualquier

ciudadano de manera inmediata sin que esté ligado a la sostenibilidad fiscal, a

que haya recursos o no haya recursos, es de efectividad inmediata”, explicó

Carolina Corcho.

Pero, como dicen las abuelas, del dicho al hecho,

hay mucho trecho. Es común ver y oír historias de los paseos de la muerte,

de citas que son confirmadas cuando ya el paciente murió, de los hospitales sin

camas y sin insumos, entre muchas muchas otras, y el Estado y los organismos de

control como si nada. “En Colombia, después de la decisión de mercantilizar la

salud, entre 1998 y el 2010 ha habido un millón 300 mil muertes evitables, se

han interpuesto más de 3 millones 500 mil tutelas, se ponen 210 mil tutelas en

el año y un millón de quejas en la superintendencia de salud”, indicó Corcho.

Además, fue muy clara al

definir qué debería cambiar para mejorar las condiciones del sistema de salud: Car

·

Colombia requiere un mando unificado, no 48 EPS con

sistemas de salud aparte, donde cada una hace lo que quiere y puede.

·

Colombia requiere un sistema equitativo. “El 40% de la

población de Colombia de zonas dispersas apenas tiene 120 hospitales de segundo

nivel y 20 de tercer nivel, y tienen mortalidad 5 veces más grande que el

centro del país”.

·

Colombia debe dignificar la labor de sus trabajadores.

“El 80% de los trabajadores de la salud están bajo formas ilegales de

contratación y tercerizados”.

·

La salud debe ser pública.

La salud SÍ puede ser pública

Los mejores sistemas de salud del mundo no tienen EPS

y en Colombia ya éstas demostraron que son inviables. Es por esto que tanto

Víctor como Carolina coinciden en que es necesario eliminar la intermediación

de las entidades prestadoras de servicios de salud, en un proceso de depuración

que permita crear una institución de carácter público que las reemplace; que

los recaudos de la salud los haga un banco público, así como la recuperación y

el fortalecimiento de la red de servicios públicos, que no tengan que vender

servicios para sobrevivir; y todo esto debe de estar acompañado de una política

de salud integral que esté en los planes de desarrollo de los territorios, que

garantice condiciones de vida que ayuden a garantizar la salud.

“Entonces va a depender de nosotros y de nuestro voto

que se abran escenarios políticos y sociales para hacer una reforma estructural

sistema de salud. Evidentemente ahora hay mayor sensibilidad de la ciudadanía,

porque estos eran temas que no estaban, digamos, tan al desnudo como ahora,

pues el país ha estado muy congestionado por los asuntos del proceso de paz,

del conflicto armado, que son los temas que ocupan titulares de prensa. Hoy los

colombianos tenemos prestamos más atención al sistema de salud, pero falta

trabajar muchísimo más para poder lograr avanzar”, puntualizó Corcho.

La pandemia nos ha puesto a preguntarnos, y si no nos hacemos preguntas nunca vamos a encontrar las respuestas que necesitamos con urgencia.

Por eso, luego de estas reflexiones, invitamos a continuar pensando en sus hogares, con sus amigos y en sus redes sociales sobre a qué normalidad queremos regresar y cómo debemos repensar el mundo en el que vivimos.

Cuando esto acabe.

viernes, 29 de mayo de 2020

jueves, 28 de mayo de 2020

sábado, 23 de mayo de 2020

viernes, 22 de mayo de 2020

jueves, 21 de mayo de 2020

miércoles, 20 de mayo de 2020

No podemos volver a la normalidad sino a la humanidad

Por Lina Castaño Cárdenas

Gestora cultural, estudiante en Barcelona y confinada como todos.

Cuando esto acabe tendríamos que habernos dado cuenta que no podemos volver a la normalidad sino a la humanidad como el mejor proyecto de vida en común, a un mundo donde nos veamos gozosos y dolientes en las necesidades y sueños de todos y de cada uno, donde la capacidad de dar sobrepase la acumulación de bagatelas, donde devolvamos el valor que hemos quitado al conocimiento, al arte, a la naturaleza, porque es ahí donde podemos compartir lo simple y lo sublime.

Gestora cultural, estudiante en Barcelona y confinada como todos.

Cuando esto acabe tendríamos que habernos dado cuenta que no podemos volver a la normalidad sino a la humanidad como el mejor proyecto de vida en común, a un mundo donde nos veamos gozosos y dolientes en las necesidades y sueños de todos y de cada uno, donde la capacidad de dar sobrepase la acumulación de bagatelas, donde devolvamos el valor que hemos quitado al conocimiento, al arte, a la naturaleza, porque es ahí donde podemos compartir lo simple y lo sublime.

|

| Foto de Lina Castaño Cárdenas |

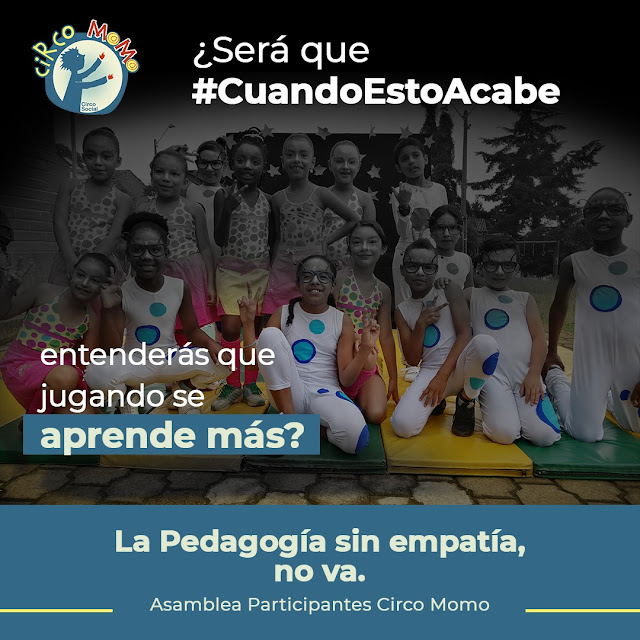

Con la pandemia, las enfermedades de la educación se agudizaron

Con

la pregunta qué educación queremos cuando esto acabe continuó

la gran conversación en la que muchas organizaciones y personas escuchan y

debaten.

Los retos de la educación durante

la pandemia, el endeudamiento, el acceso a la tecnología y la desfinanciación

fueron algunos de los temas abordados por Jénnifer Pedraza, economista y

representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, y Felipe

César Londoño López, arquitecto, docente, doctor en ingeniería multimedia y

decano de artes y diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Educación enferma

Con la pandemia, las

enfermedades que tenía la educación en Colombia se agudizaron, así lo cree Jénnifer

Pedraza, al recordar la grave desfinanciación de la educación superior.

“Hoy lo que tenemos es un

problema de supervivencia, porque la plata que las universidades buscaban vía

extensión, vía matriculas y en el mercado está siendo prácticamente imposible

conseguirla. Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional para hacer un

salvamento presupuestal a las universidades púbicas. Por ejemplo, la Universidad

Nacional señaló que le faltan $77 mil millones para terminar este año, y así

debe estar el resto de las universidades públicas”.

Para Felipe Londoño, otra de

las enfermedades de la educación superior es la mercantilización de la misma:

“La educación se convirtió en un mercado, en el cual hay una competencia

gigante, lo que genera una crisis increíble en los procesos formativos y que el

sistema no sea una prioridad para los gobiernos”.

Todo esto en medio de la

preocupación por el aumento en la deserción para el segundo semestre, tanto en

colegios como en universidades, producto de la pandemia.

Desigualdad digital

“El

59,3% de los hogares colombianos estratos 1 y 2 no tienen conexión a internet y,

por ende, no tiene como acceder a la educación en circunstancias de igualdad

frente a otros estudiantes con mejores condiciones económicas”, con este dato Pedraza

expuso las dificultades que atraviesan los y las estudiantes en el país, cuando

la pandemia los ha obligado a dejar las aulas de clase.

“Si no es en estos momentos en

que actúa el Estado, ¿cuándo es? Es momento de cuestionarnos si la internet

pasa de ser una necesidad a ser un derecho en Colombia. ¿Debe abrirse un

debate, justo en este momento, en el que el acceso a internet determina gran

parte lo que una persona puede ser y hacer en la sociedad?

A pesar de esto, el profesor Londoño

señaló que es importante no caer en la trampa de creer que acceder a equipos de

cómputo, tener conectividad y virtualizar la educación es la solución para los

problemas que tiene el sector.

“Las instituciones educativas

en general no estábamos preparados para dar este salto, que ahora pone el no

tener tecnología e internet como no tener educación. La tecnología no es la

salvadora de los procesos formativos y los grandes problemas que se tienen con

la pandemia. Claro que ha sido una alternativa importante, pero tenemos que

trascender pospandemia a otros cambios necesarios en los procesos educativo”.

El endeudamiento no es la opción para la

educación

A raíz de la pandemia, el

endeudamiento, una opción que usaban muchos colombianos para acceder a bienes y

servicios, dejó de ser un recurso, dada la disminución de los ingresos de los

hogares. En el caso de la educación, Jénnifer Pedraza expuso que por lo menos 620

mil estudiantes están endeudamos con el Icetex.

“El Icetex, dentro de sus

cuentas, tiene $919 mil millones excedentes de sus actividades de los años

anteriores, y cada vez que nosotros decimos que es necesario evaluar a qué

familias se les puede condonar las cuotas, siempre la respuesta es que no tiene

plata. Esto ocurre en parte porque los recursos que el Icetex consigue tienen

que destinarse a las obligaciones de créditos con el Banco Mundial y en

dólares. Creo que Cuando Esto Acabe es necesario dar el debate sobre de donde

se financia el Icetex”.

En cuanto las universidades,

especialmente las privadas, el 80% de los recursos provienen de las matrículas

de los estudiantes, por lo que tendrían que recurrir a créditos para subsistir

durante la crisis económica producida por la pandemia. Ante esta situación, el

profesor Felipe Londoño indicó que se debe buscar una solución no solo para

este momento sino de manera permanente.

“¿Cuál es una posible

solución? Que se priorice la educación como un factor fundamental para el

bienestar y el desarrollo sostenible de un país. La prioridad es hoy la salud y

el empleo, pero un país sin educación, con universidades y instituciones

desfinanciadas, es un país que no construye verdadero un ideal democrático”.

¿Cuál es la educación que queremos Cuando Esto Acabe?

Virtualizar la educación

superior, recortar el presupuesto de Colciencias, mantener la desfinanciación

de las universidades, así como la de la educación básica y media, eso no debe

pasar Cuando Esto Acabe, destacaron los panelistas.

“Más allá de los factores

económicos, debemos pensar que la educación de nuestro país debe estar al

servicio de nuestros intereses como sociedad. La educación no se comporta con la

lógica de cualquier otro bien, no se puede analizar bajo la luz del mercado

tradicional; y en esa medida vale la pena que soberanamente tomemos nuestras

decisiones, o sea, tener una política de educación superior que responda a las

necesidades de Colombia”, indicó Jénnifer Pedraza.

“Yo me sueño con una

universidad transdisciplinaria, que se integre a través de un conocimiento

abierto del arte, la ciencia y la tecnología, que se fundamente en el humanismo

con valores que impliquen el pensamiento crítico y libre, y que se construya

desde un dialogo heterogéneo” concluyó Felipe Londoño.

La pandemia

nos ha puesto a preguntarnos, y si no nos hacemos preguntas nunca vamos a

encontrar las respuestas que necesitamos con urgencia.

Por eso,

luego de estas reflexiones, invitamos a continuar pensando en sus hogares, con

sus amigos y en sus redes sociales sobre a qué normalidad queremos regresar y

cómo debemos repensar el mundo en el que vivimos.

Cuando esto

acabe.

domingo, 17 de mayo de 2020

sábado, 16 de mayo de 2020

Ella es Natalia y él es Fabio

Ella es Natalia y vive en Toronto. Él es Fabio y vive en Bogotá. Los dos nacieron en Colombia.

Fabio es famoso. Natalia no (aunque debería)

Natalia es ingeniera de minas. Fabio es director de teatro

Fabio está lidiando con el sustento de su teatro y de su grupo. Natalia tiene su salario asegurado... por ahora.

Fabio ha actuado en películas de cine. A Natalia le costó trabajo grabar este video.

Natalia ha visto a Fabio en algunas pantallas. Pero Fabio nunca ha visto a Natalia. Y no han estado nunca juntos en el mismo espacio. Pero los dos están unidos por la misma pensadera... ¿Qué irá a pasar #CuandoEstoAcabe?

viernes, 15 de mayo de 2020

El mundo no puede volver a ser como antes

Mensaje de Valeria Llano Arias, asesora de incidencia política y campañas en WWF (Londres, Reino Unido)

Esta crisis demostró la necesidad de sistemas de salud públicos por ejemplo, Fuertes y sostenibles, y la importancia de dar garantías a una serie de oficios (que generalmente son precarios y relegados,) para garantizar bienestar y sobrellevar la crisis, como por ejemplo: enfermeras, cuidadoras, personas que se encargan de la limpieza, de la vigilancia en edificios, mensajeros y personas que hacen domicilios, niñeras. A todas esas personas el estado les debería proveer mejores garantías.

La discusión sobre la renta básica se debería dar en todo el territorio. Se le debe garantizar a todas las personas unas condiciones mínimas para vivir con dignidad.

El estado además tiene en sus manos la oportunidad de encaminarse hacia un futuro más verde, exigiendo a los sectores y empresas que va a rescatar/auxiliar económicamente que cumplan con regulaciones ambientales y apoyando la transición a energías menos contaminantes.

Otro cambio estructural en la sociedad para tener un mundo mejor cuando esto acabe es repensar en nuestros estilos de vida y entender que el crecimiento económico infinito en un mundo finito ya no ser una opción muy sabia. Es nuestro estilo de vida el que ha ocasionado las crisis de los últimos años. COnsumo desmedido de bienes naturales, por ejemplo, deforestación que causa a pérdida de hábitat y aumenta el potencial para la interacción entre humanos-animales que pueden permitir la transmisión de virus entre especies.

Por ejemplo el cambio en el uso del suelo ha contribuido a casi la mitad de los eventos de emergencia de enfermedades infecciosas zoonóticas en humanos desde 1940 hasta 2005. Nuestra relación con la naturaleza debe cambiar radicalmente.

En resumen, yo creo que cambios estructurales deben ir desde los comportamientos personales, hasta reformulación de políticas que se adapten a los retos que nos esperan pero abriendo oportunidades para un mundo más sostenible.

miércoles, 13 de mayo de 2020

lunes, 11 de mayo de 2020

En Colombia el trabajo, ¿puede empeorar?

Fotografía: Juan Fernando Ospina

La pensadera respecto al trabajo en Colombia empieza con una pregunta y un panorama pesimista: las cosas ya venían mal, pero pueden empeorar. Sobre esto hablamos con Cecilia López y Aurelio Suárez, que se sumaron a la reflexión de #CuandoEstoAcabe.

Y para hablar de trabajo, hay que

hablar de la informalidad, el acceso a crédito para emprendedores, el

crecimiento del desempleo y una posible reforma laboral. Esos fueron los temas

abordados en esta segunda conversa, que tuvo alrededor de 200 personas

conectadas en vivo.

“La

pandemia empezó con un mundo laboral deteriorado, con un salario envilecido y

una situación laboral muy negativa para las mujeres”. Con estas palabras

Aurelio Suárez resumió las difíciles condiciones laborales que existen hoy en

Colombia y que vienen empeorando a medida que se extienden las medidas de

aislamiento.

Y

con una pregunta Cecilia López resumió las falencias de las políticas sociales

y económicas en el mundo del trabajo: “El mercado del trabajo es donde se

combina la política social con la política económica y las dos confluyen en una

sociedad insolidaria, con unos privilegios increíbles para las grandes

empresas, que han acumulado grandes riquezas. ¿Cómo es posible que el gobierno

las pone al mismo nivel de unos trabajadores con unos sueldos precarios, con

ingresos muy bajos, en condiciones por fuera de la ley laboral?

Antes de la pandemia…

“Ya

Colombia venía con un desempleo creciente y una informalidad muy importante,

que, según las cifras del Dane, llega a un 48%, pero en general cuando uno

consulta los que cotizan en el llamado Pila, no llegan al 25% de los

trabajadores, o sea que en estricto sentido la informalidad puede ser el 70%. Hay

una pérdida del salario como participación en el ingreso nacional: en el año

2002, de cada 100 pesos de renta nacional, 48 eran de salario; hoy de esos

mismos 100 pesos solo 37 le ingresan a los trabajadores y a la base laboral y

social del país”.

Estas

circunstancias laborales son más graves para las mujeres, quienes tienen

mayores dificultades para acceder a un trabajo digno. Además, en Colombia

existen 600 mil jóvenes llamados nini,

personas que ni estudian, ni trabajan. Sin embargo, muchas son mujeres que

están en casa asumiendo trabajos de cuidado que no se contabilizan.

La

raíz del problema, dice Aurelio Suárez, está en un derecho laboral inexistente,

que deja a los trabajadores a merced de sus empleadores. “En Francia el 100% de

las personas que laboran están bajo el amparo de convenciones colectivas, en

Colombia no llegan ni al 20%. Entonces los trabajadores, sin el derecho pleno a

la asociación, están supeditados a lo que individualmente puedan hacer, y

quedan a la libre disposición y el libre albedrío del patrón. Aquí hay un vacío

¿dónde está el Estado, el ministerio de trabajo, los organismos de control,

inspección y vigilancia, el derecho colectivo y los trabajadores que agremiados

se pueden defender?

Reforma

laboral y trabajo independiente

A la

pregunta por el futuro laboral de los y las trabajadoras independientes,

Aurelio Suárez expuso las condiciones de las personas que pertenecen a este

sector: tercerizados, sujetos a contratos por servicios, sin prestaciones, que,

además, deben pagar de su bolsillo sus compromisos de salud, seguridad social

y, en algunos casos, la administradora de riesgos. “¿Esta situación cambiará Cuando

esto acabe?”, se preguntó el panelista.

“La

economía política ha estado a favor del capital y en contra del trabajo. Yo

creo que los trabajadores independientes deberían organizarse, entiendo que la

cooperativa es un núcleo organizativo, eso debería ampliarse más, con el

compromiso de defender las condiciones negativas que tiene su situación laboral

para no empeorar”.

Por

su parte Cecilia López indicó que con la pandemia salió a la luz una gran

cantidad de trabajadores que no están en el radar de nadie, ni en el del Estado

ni en el del mercado laboral. “Yo creo que la estructura total del mercado

laboral se debe replantear o no sé qué va a pasar. Solo el 6% de los 22

millones de ocupados tienen sus trabajos asegurado. Una proporción de las

personas de clase media van a caer a vulnerables y los vulnerables van a caer a

pobres. La pobreza en América Latina en vez de caer aumenta, en Colombia puede

alcanzar el 45%; y esto va a llevar a unas preguntas muy de fondo ¿Qué va a

pasar con el trabajo y cómo se remunera la mano de obra?”.

“A

pesar de esto, yo sí creo que va a haber cambios, yo sí creo que este tipo de

desigualdades que se están revelando tan claras en el país van a tener que

cambiar cuando esto acabe”.

Solidaridad como solución para los más

pobres

Teniendo

en cuenta que según las cifras de la Ocde la mitad de los colombianos no ganan

ni un salario mínimo, Cecilia López planteó la necesidad de pensar modelos

económicos que permitan el acceso financiero a estas personas. La respuesta a

este interrogante fue la solidaridad.

“El

50% de los colombianos no ganan ni un salario mínimo, por ende, no son sujeto

de microcrédito, ya que no tiene las garantías suficientes; a estos solo les

llega el gotagota, y el gotagota es una bomba porque cobran a

las malas. ¿Cuáles son los sistemas que van a permitir que estas personas se

incorporen a la economía realmente? Ahí entran a jugar los sistemas solidarios.

La única manera de garantizar que esta gente entre al sistema financiero y

pueden tener sus negocios con una financiación decente, aunque sea un poco más

costosa, es la solidaridad”.

“Son

estas formas solidarias —como Fomentamos— la mejor forma de hacer apoyos

productivos. Pero esto requiere más que plata; requiere educación. Estos esquemas

solidarios, con esta estructura laboral que tenemos y la falta de apoyo, son

una ventaja para que muchas personas sean productivas desde el punto de vista

financiero”.

Aurelio

Suarez invitó a pensar cuando esto acabe, en una reforma financiera que le

quite el monopolio de este sector a cuatro grandes bancos, que en Colombia manejan

el 80% de los activos bancario. “Esto crea condiciones de asimetría en el

mercado del dinero en el país. Los microcréditos en Colombia a finales de 2019

eran $13 billones, que cobijan a muy pocos microempresarios que los necesitan.

Y pienso que el costo del crédito es uno de los obstáculos del acceso, por eso

hay que hacer una reforma financiera”.

La pandemia nos ha puesto a preguntarnos, y si no nos hacemos

preguntas nunca vamos a encontrar las respuestas que necesitamos con urgencia.

Por eso, luego de estas reflexiones, invitamos a continuar pensando en sus

hogares, con sus amigos y en sus redes sociales sobre a qué normalidad queremos

regresar y cómo debemos repensar el mundo en el que vivimos.

Cuando esto acabe.

viernes, 8 de mayo de 2020

El mundo del trabajo tras la pandemia

Seguimos con la pensadera

Es necesario defender el empleo, una

afirmación que hemos escuchado de manera reiterada durante los últimos días, y

que cualquiera podría afirmar como una verdad de Perogrullo. Algunos afirman

que es necesario bajar salarios, reducir prestaciones, no pagar las primas y

flexibilizar las formas de contratación. Todo esto también con las loables

intenciones de “defender el empleo”.

Un reconocido político afirmó el pasado fin

de semana: “de forma transitoria suspender las cesantías y los intereses de

cesantías, que cuestan bastante más de $2,3 billones”. De manera más concreta,

se proponen reformas laborales, de nuevo con las mejores intenciones de

“proteger el empleo y dinamizar la economía”

Ahora bien, ante las ya dramáticas

condiciones de precariedad laboral que sufre la población colombiana, nos cogió

la pensadera y nos estamos preguntando entre otras cosas: ¿Qué tipo de trabajo

es el que debemos defender? ¿Será que la fragilidad en la que está nuestra

población se soluciona restándole seguridad social y condiciones de ingresos

que le permitan dignificar su existencia? ¿Es incompatible pensar en una

reactivación económica que permita mejores condiciones para los menos favorecidos?

Les invitamos, pues, a conversar sobre el

tema del trabajo y las condiciones económicas difíciles que se ciernen sobre

nuestra sociedad en el momento actual. Esta es una iniciativa colectiva que

invita a pensar en lo que sucederá Cuando esto acabe, para tratar de entender qué

tipos de vínculos debemos tejer y profundizar para construir una sociedad mejor

preparada, más justa y equitativa.

Un marco de ideas

El mundo del trabajo, al parecer, se

modificará tras la pandemia del coronavirus, y son muchas las posibles

variaciones que traerá este nuevo contexto.

La implementación del teletrabajo se

insinúa como una de las formas que prevalecerán tras el confinamiento.

Hay quienes proponen que la flexibilización

de las condiciones laborales es una condición sine qua non para superar la

crisis.

Por otra parte, hay quienes defienden la

necesidad de fortalecer a los trabajadores, de superar las altas tasas de

rebusque -o la mal llamada informalidad- y garantizar así ingresos dignos.

Las conquistas de los trabajadores que

permitieron organizar la vida bajo el esquema de los tres 8: 8 horas de

trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, ¿se ven amenazadas o por el

contrario es posible que se transforme esta relación para ampliar el número de

personas ocupadas disminuyendo el tiempo de trabajo para ampliar el de ocio?

¿Seremos capaces de reconocer el valor de

esos trabajos que ahora vemos como esenciales y que han estado marginados, en

especial los trabajos del cuidado y las labores domésticas?

¿Qué indicadores económicos cobrarán mayor

importancia tras la pandemia?

miércoles, 6 de mayo de 2020

lunes, 4 de mayo de 2020

¿Te perdiste la conversa con Sandra Borda y Memo Ánjel?

Memo Ánjel y Sandra Borda conversan sobre la normalidad que esperamos (y la que no ) cuando esto acabe. </ p> Publicado por es & nbsp; Viernes, 1 de mayo de 2020 </ blockquote> </ div>

domingo, 3 de mayo de 2020

Cuando Esto Acabe

La “Muerte Roja”

había devastado el país durante largo tiempo.

Jamás una peste había sido tan fatal y tan

espantosa.

Edgar Alan Poe

Cuando marzo apenas

se abría paso en el calendario, tuvimos la noticia en Colombia del primer caso

de infección: el letal virus que desde fines de diciembre hacía estragos en

China y, poco a poco con el paso de las semanas, en Europa y luego en América,

había llegado a Colombia. La OMS decretó el estado de pandemia y las

autoridades respectivas tomaron las medidas que mejor consideraban para evitar

la catástrofe que se evidenciaba en otras latitudes.

Un par de semanas

después se decreta el confinamiento obligatorio y con éste, entre gestos de

incredulidad por parte de muchos, se evidencia el alto grado de fragilidad en

el que el modelo capitalista actual, con énfasis en un financierismo usurero y

especulativo, ha sumido a la mayoría de la población mundial. El precario

sistema de salud con bajísima cobertura y limitado para atender el número de

infectados que sigue creciendo, las altas tasas de desempleo y millones de

trabajadores en la mal llamada informalidad con paupérrimas condiciones de

ingresos, la baja capacidad de ahorro de muchos colombianos y colombianas, que

con el paso de los días han visto que el hambre acecha y que el camino para

resolver esta situación es oscuro. De igual manera, cuando se ordenó que

permaneciéramos en las casas, vimos que muchos no tenían casa y la fragilidad

de muchos en nuestra sociedad además de hacerse evidente, nos obliga a que

aprovechemos este momento para detenernos, reflexionar y hacernos preguntas

sobre las formas de vida que hemos llevado y los cambios que debemos introducir

para transformar este estado de cosas.

La conversación es el

campo nutricio para reflexionar, y tomando como horizonte la perspectiva de

cuando esto acabe, han emergido preguntas sobre las formas de solidaridad,

¿acaso es dar mercados? ¿Cuáles son las formas en las que consumimos? ¿Por qué

hay tantos niños y niñas desnutridas? ¿Acaso la salud es un negocio o un bien

de lujo? ¿Es posible seguir tratando a la naturaleza de la manera como lo venimos haciendo? ¿De qué

manera nos movilizamos por la ciudad? Y así, son muchas las preguntas y perspectivas

sobre las que es necesario detenernos a pensar colectivamente para construir un

mundo distinto, fraterno, solidario y justo para todas las personas.

Por ahora se insinúan

tres aprendizajes fundamentales: 1. Tienen más sentido aquellas cosas simples y

sencillas como un abrazo o un beso de los seres queridos, que toda la cadena de

lujos fatuos que nos propone la farándula. 2. La economía debe organizarse

supeditada a la búsqueda de mejores condiciones para todos. 3. El camino para

construir otras forma de vida se escribe en plural, debemos hacerlo

colectivamente, solos no es posible y solo co-operando con otros podremos

lograrlo.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)